●PROFILE

|

昭和15年に創立された本校は、誠実という柱のもとに、勤勉、創造、自治という校訓を掲げており、「個人の完成と人格の向上」、「社会的・公民的自覚と能力の育成」、「職業能力の体得」を教育指標としてさまざまな取り組みを行っています。学校は大阪市の東部に位置していますが、生徒は大阪府下全域から通学してきています。

*進路状況:進学20%、就職76%(学校紹介を希望した生徒は100%)、進学・就職を決定できなかった生徒4%

|

| 【大阪市立生野工業高等学校 松下眞治教諭】 |

●本校のキャリア教育について

本校では、生徒本人の職業適性の把握と職業観の育成を組織的、計画的、継続的に取り組むことをキャリア教育の目標としています。平成15年の1次就職内定者の割合が減少した際に、生徒の成長や発達に応じた進路指導3ヵ年計画を作成しました。それまでは、3年生を対象に進路行事を実施していましたが、入学当初から計画的に進路意識の向上を図り、生徒の自己理解・仕事理解から進路意思決定・方策の実行といった流れを行うことができるプログラムを作成したことで、翌年から内定率が上昇していきました。

<キャリア選択の6ステップ>

2001年に厚生労働省から「キャリア形成のための6ステップ」が提示されました。この6ステップは、企業で働く従業員のキャリア形成を支援するものとして作成・紹介されたものですが、本校では「進路の手引き」の作成や「進路行事」などを含めた進路指導に充分活かすことができました。

|

◆ステップ1 自己理解

3種類の職業検査を各学年で1回ずつ実施

◆ステップ2 仕事理解

講話(ハローワークやOB)「働くことの意義」や「自分に合った仕事を見つけるには」など

◆ステップ3 啓発的経験

会社案内や求人票の文字や映像では分からない職場の空気を体験することも含めたガイダンス

◆ステップ4 進路意思決定

情報収集力をひとつのポイントと考え、直近で就職内定を決めた大学生や専門学校生を迎えたセミナーを実施

◆ステップ5 方策の実行

外部講師を招き、就職試験において重要なコミュニケーション力を強化するための面接指導を実施

◆ステップ6 新たな仕事への適応

就職しても希望の職種に就けるとは限らないので、仕事の幅を広げるために積極的な資格取得を奨励 |

|

←クリックで

拡大します |

| |

本校の諸行事とキャリア教育で取り組む

4能力領域・8能力 |

<実践と研究の融合>

本校では、さまざまな進路行事などにおいて教育的な効果を分析し,客観的な評価を心がけています。

最近の5年間だけを見ても、学会発表や実践論文など20を数えています。その結果を元に、さらに生徒にとって有効なキャリア教育の推進ができるように取り組んでいます。

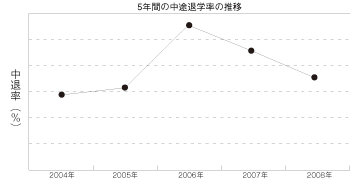

●中退防止のためのキャリア教育

本校では以上のようなキャリア教育の取り組みを実践していますが、今までの着任校では高い中途退学率を目の当たりにしてきました。そのため、教員歴20年間のなかで、中途退学者を防ぐためにさまざま研究や試行錯誤を重ね、新たな取り組みを実施しています。その取り組みとして、学力分析、職業興味分析、ストレスチェック分析などを行うとともに、『進路ノート』の有効活用があげられます。『進路ノート』には、将来に対する夢や希望といった目的意識や未来イメージを育む内容が盛り込まれており、中途退学防止に寄与するものとして学年会で活用内容を協議し、導入しました。

<『進路ノート』を活用したLHRの紹介>

|

LHRの年間計画で担任が自由に使える時間は限られていますが、生徒の実情を把握し、絶妙なタイミングで活用することで効果があげられました。『進路ノート』とあわせて、学力分析、職業興味分析、ストレスチェック分析などの生徒理解ツールを活用することによって、そこから得られた情報を基に、授業のなかで学びの楽しさを実感させる工夫が中途退学防止につながっています。 |

←クリックで

拡大します |

年間の中途退学率の推移 |

|

●進路ノートを活用した成果とこれからの課題

中途退学を防ぐためには、日頃から生徒の行動や感情の変化に気を配り、積極的にコミュニケーションの機会を増やすことを心がけることが必要だと思います。また、教師自らは、『進路ノート』や多くのツールを理解し、実践力や分析能力、カウンセリング技術の向上など研修を重ねて、実践活用できるように努力することも大切なことではないか考えています。

本校のキャリア教育は、生徒にとっても一定の評価を得るとともに、PTAや保護者からも強い関心を持たれています。平成21年3月には新しい学習指導要領が公示され「キャリア教育」という文言がはじめて、高等学校の学習指導要領に記載されました。今後は、日常の教科指導におけるキャリア教育実践の構築が急務となることが予想され、そのためにも実践と研究が今後益々必要になってくると思っています。 |