vol.1

企業研究、自己分析、筆記試験対策など、就職試験の準備は多岐にわたります。学業と並行して効率的に行うには2学年の夏休み前後から始めるのが理想です。押さえておきたい高校新卒者の就職に関する基礎知識および概況をご紹介します。

①高校新卒者の就職の基本ルール

学業の妨げにならないよう、高校新卒者の就職活動については厳格なルールが定められています。

〇採用スケジュール

高校新卒者の求人は、ハローワークが内容を確認してから提示されます。求人は、学校を通して求人票が公開され、応募も学校を通して行う形が一般的です。学校を通した求人に応募する場合には学校の推薦が必要で、希望者が多数の場合は校内で選考が行われます。

ハローワークによって確認された求人票の公開日や応募開始日などは、統一されたスケジュールがあり、例年、次のようになっています。

| 7月1日 |

求人票公開 |

| 9月5日 |

応募書類提出開始 ※沖縄県は8月30日 |

| 9月16日 |

選考および採用内定開始 |

〇一人一社制

高校新卒者の就職活動では、学校通しの求人において一人の生徒が応募できる企業は一社に限定され、内定を得られなかった場合に次の企業に応募できるという「一人一社制」が主流でした。また、大学生の就職と異なり、原則として内定辞退はできません。

しかし、この制度は離職率の高さにつながっているという指摘や、成年年齢18歳に引き下げの観点から、主体性や多様性への配慮、生徒にとっての選択肢を広げることを目的に変わりつつあります。条件付きではありますが、選考開始時点から、秋田県と沖縄県は三社まで、茨城県・埼玉県・大阪府は二社まで、和歌山県は複数の応募を可能としています。

また、その他の全都道府県でも、9月の応募書類提出開始日から一定期間後は複数応募を可能としています。応募可能となる時期や応募数など、細かなルールは都道府県の状況に応じて異なります。

都道府県別の応募・推薦方法の詳細は、下のリンクから厚生労働省職業安定局が管理・運営するサイト「高卒就職情報WEB提供サービス」の「検討会議実施結果」をご覧ください。

〇求人票・応募書類の書式

求人票のほか、履歴書や調査書の書式は全国で統一されており、それ以外の書類の提出を企業から求められることはありません。

なお、求人票については、厚生労働省職業安定局「高卒就職情報WEB提供サービス」にて「見方のポイント」や「会社選びのポイント」をまとめたリーフレットを掲載しているので参考になります。生徒にとって、希望する会社を探すための大事な資料となるので、十分に理解させておきたいです。

求人票についての詳細は、下のリンクから「高卒就職情報WEB提供サービス」の「求人票の見方・求人申込書の書き方についてはこちら」をご覧ください。

②高卒就職者の状況

〇求人数

2024年度の新規高卒就職(2025年3月卒)について、厚生労働省の2025年3月末現在のデータで求人数は49万9千人(前年同期比3.5%増)となっており、コロナ前の求人数を上回りました。

産業別では、「建設業」がコロナ前の水準を大きく上回っています。前年比での増減率で見ると、「金融業、保険業」の増加率が最も高く、増減数で見ると、「建設業」の増加数が最も高いという結果となりました。

〇求職者数・内定率

3月末現在の求職者数は12万1千人で、前年同期比0.6%増となっています。17万人前後で安定していた求職者数はコロナをきっかけに大幅減少し、その後も減少傾向が続いていました。2024年度の新規高卒就職については前年同期比で微増となりましたが、政策支援などにより進学傾向は今後も続いていくと思われます。

求人倍率は4.10倍、前年同期比0.12ポイント増で、厚生労働省公表データでは1988年以降最高水準となりました。就職したい高校生の数と企業の求人数の乖離広がっています。

就職内定率は99.0%、前年同期比0.2ポイント減となっています。就職内定者数は12万人で同0.3%増となりました。

求人数、求職者数・内定率についての詳細は、下のリンクから厚生労働省のサイトをご覧ください。

【厚生労働省】令和6年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ(令和7年3月末現在)

〇職業別就職状況

文部科学省の「学校基本調査」によると、高卒就職者の職業別就職状況において、最も割合が多いのは「生産工程従事者」(製造・加工、機械組立、整備修理など)です。次いで「サービス職業従事者」、「事務従事者」の順となっています。

職業別就職状況の詳細は、下のリンクから「政府統計の総合窓口(e-Stat)」の「職業別就職者数」をご覧ください。

【学校基本調査】令和6年度 卒業後の状況調査票(高等学校 全日制・定時制)

〇離職率

高卒者の早期離職率は減少傾向にあります。かつての新規学卒者の離職率は「七五三現象」などと形容され、就職して3年以内に中卒で7割、高卒で5割、大卒で3割が最初の仕事を辞めると言われていました。しかし、高卒の場合、2000年3月卒の5割をピークに徐々に下がり、近年は4割を切る水準です。

産業別では、就職後3年以内の離職率が高い順に「宿泊業・飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育・学習支援業」となっています。

一口に3年以内の離職といっても、入社後の年数を重ねるごとに離職率は下がっていきます。そのため、離職を防ぐには入社後の最初の1年を乗り切ることが重要であると言えます。

新規学卒就職者の離職状況の詳細は、下のリンクから厚生労働省のサイトをご覧ください。

【厚生労働省】新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)

離職にはさまざまな原因が考えられますが、雇用のミスマッチが大きな一因といわれています。職場での意思疎通の向上、教育訓練の実施・援助など、企業でも若い社員の定着のための対策を行っていますが、就職希望者もしっかりと情報収集・分析をして自分の興味・適性に合った就職先を選択することが重要です。

夏休みを中心にインターンシップや職場見学を受け入れる企業もあります。積極的な参加を促すことで、実際の職場の雰囲気や仕事内容をつかめる貴重な機会にすることができます。

③高卒就職志望者に求められるもの

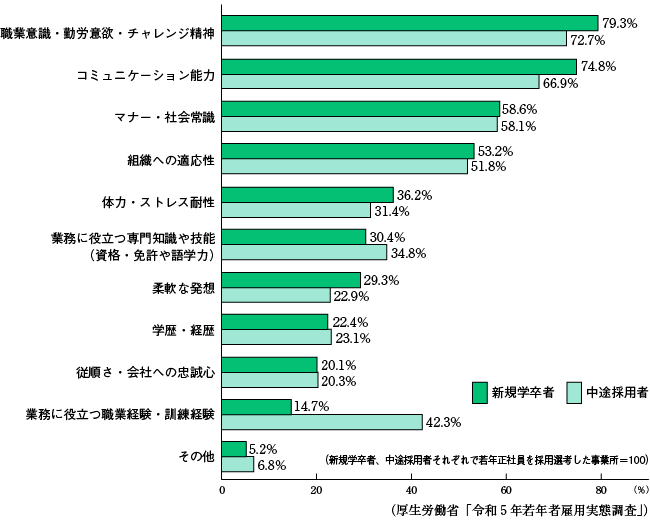

2023年に厚生労働省が、若年労働者(15~34歳)を正社員として採用選考した事業所に実施した「雇用の構造に関する実態調査(若年者雇用実態調査)」によると、選考にあたり重視した点(複数回答)は、新規学卒者・中途採用者ともに「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」がそれぞれ79.3%、72.7%と最も高くなっています。新規学卒者では、次いで「コミュニケーション能力」74.8%、「マナー・社会常識」58.6%と続きます。

「マナーや一般常識」は日頃から礼儀正しさを意識して勉強させることで、適切な言葉づかいや服装、立居振る舞いなどを身に付けていくことができます。

〇若年正社員の採用選考にあたり重視した点別事業所割合(複数回答)