間もなく創立50周年を迎えようとしている伊野商業高等学校。高知市に隣接した場所にありながらも、学校の周りは清流四万十川よりも透明度が高いといわれている仁淀川をはじめ、豊かな自然に囲まれた環境にある。また、JR、土佐電鉄、国道33号線など交通の便利も良く、遠隔地からの通学にも非常に便利な立地条件となっている。最近では周辺地域の開発も進んでおり、学校のすぐ横に大型ショッピングデパートが進出してくるなど、ビジネス実践の環境も整ってきた。

伊野商業高等学校では、産業人としての高い理想とすぐれた知識・技能を持ち、社会に貢献する有能な人材を育成するという教育目標のもとに、さまざまな、そして多くの実践を組み込んだ、熱意あるキャリア教育の取り組みが行われている。

◆キャリア教育の基本構想

本校は、新しい時代に対応した人材の育成を目指して、平成6年に従来の「商業科」を「メディアクリエート科」、「国際観光科」、「情報デザイン科」、「ビジネス会計科」、「情報処理科」の5学科に改編し、実践的な教育を行っている。中でも国際観光科では「国際理解教育」と「観光ビジネス」の二つの柱をたて、それぞれの教育目標を達成するために「体験的学習」をメインに取り組みを行っている。

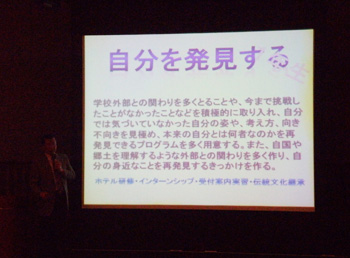

「キャリア教育」の本来の目的は、子どもたちがいかに「能動的」、「主体的」に動けるかということである。つまり「自ら考え」「自ら行動する」という大前提がある。本校には、「本来は高知市内の普通高校に行きたかった」というような不本意ではあるが入学してしまったという気持ちの生徒が少なくないため、どうすれば「キャリア教育」を効果的に展開することができ、3年間で自主的に自分の将来を考えながら行動できる子どもに成長させるのか、という大きな課題がある。

子どもたちは、いくつもの「経験」や「体験」の中で、「成功感」や「達成感」を感じることにより次のステップを踏み出すことができる、と私たちは考えている。以前行っていた机上の理論だけでの知識偏重型の従来の教育内容では、なかなかこういった「成功感」、「達成感」を味わうことが少なく、残念なことに中途退学していく子どもたちも少なくなかった。

子どもたちは、いくつもの「経験」や「体験」の中で、「成功感」や「達成感」を感じることにより次のステップを踏み出すことができる、と私たちは考えている。以前行っていた机上の理論だけでの知識偏重型の従来の教育内容では、なかなかこういった「成功感」、「達成感」を味わうことが少なく、残念なことに中途退学していく子どもたちも少なくなかった。

しかし、この「体験的学習」(キャリア教育)を導入し、子どもたちを学校から外に連れ出し、社会と向き合う場面や、大人たちとの協働、地域の人との連携などを多く取り入れ、クラス単位や、グループ単位で様々なことを体験していくうちに、子どもたち同士の連帯感も深まり、お互いがお互いを認め合うようになった。この取り組みを行うようになってからは、退学者の数もほとんどなくなり、学力アップにもつながっている。

また、いくつもの「成功体験」をした生徒は、自分の将来についても考える能力が身につく。そして、それを相談したり、自分から口にすることで、お互いが互いの進路を語り合ったり、真剣に考えたりすることが多くみられるようになった。

子どもたちは、全員が「観光」に関する仕事に就くわけではない。しかし、それぞれが、自分の将来を考え、それに向かって行動できる人間へと成長している。それは、3年間で味わう「体験」や「経験」が礎になっていることが非常に大きいと思われる。

国際観光科の体験学習

| 1年次 | ホテル研修(5月実施・入学後すぐに観光業の理解促進を図る) 受付案内実習(7月実施・学校のお客様を受付、誘導を行う) インターンシップ1(6月実施・県内の観光関連業を訪問) 伝統文化継承(1月実施・日本の伝統を知ることを目的に実施) |

| 2年次 | 観光ボランティアガイド(5月連休中・高知城にて実施) イングリッシュキャンプ(12月実施・英語科とのタイアップで実施) デュアルシステム(1月実施・観光関連企業で訓練として実施) |

| 3年次 | 海外研修(11月実施・ハワイでの様々なアクティビティーを実施) デュアルシステム2(8月実施・将来の仕事を見据えた企業訓練) |

★この他、全体の行事として客船見学、よさこい踊り、伊野商フェアなどを行っている。

◆キャリアノートを活用したデュアルシステムの取り組み

<クリックでPDF> 先の国際観光科の紹介でも記したように、国際観光科では様々な「体験的学習」を子どもたちに提供しているが、中でも、メインとなる取り組みに、2年生で実施する「デュアルシステム」がある。

<クリックでPDF> 先の国際観光科の紹介でも記したように、国際観光科では様々な「体験的学習」を子どもたちに提供しているが、中でも、メインとなる取り組みに、2年生で実施する「デュアルシステム」がある。

これは従来の「インターンシップ」の伊野商業版とお考えいただければいいが、このデュアルシステムを実施するに当たっては、4月からの取り組みと年度末までの整理など多くの業務があり、教師にとっては外部との連携に非常に神経も使うこととなり苦労も多かった。

本年度より、事前学習(約6時間)の授業の中に『キャリアノート』を活用した。 使用したキャリアノートは<⑲自己PRスキルズ>、<⑳コミュニケーションスキルズ>、<⑪企業とその仕事を知る>、<⑰仕事選びのステップ>の4冊を活用した。⑪⑲⑳については、事前学習の準備や心構えの部分で活用し、⑰については、デュアルシステム終了後に事後学習の一環として活用した。

本校のデュアルシステムの特徴として、「模擬面接」と「入社式」の導入がある。生徒の「やらされている感」や「体験に行かされる感」を払しょくし、「与えられるものではない」という意識付けをするために考案した。企業側も全面的に協力してくれたため、中には「人事部長」「人事課長」「支配人」まで揃った本格的な面接をしていただける企業もある。また、生徒には「面接で落ちることもあり得る」という建前になっているので危機感も生まれた。

<クリックで拡大> このような「ハードル」を作ったため、生徒は「面接」や「自己PR」についてより深く考えるようになった。面接では「どういう話をすればいいのか」や表情や身だしなみなどについても質問が多く聞かれるようになった。これらの指導には、以前は教員が作成したプリントなどで対応していたが、本年度より利用した「キャリアノート」は、面接試験から自己PRをするためのポイントなどが盛りこまれていて、非常に生徒にも好評であった。また、普段アルバイトなどで企業に勤めている生徒はいても、企業の構造など仕事自体を知る生徒は少なく、企業情報を得るのも役に立った。体験学習の事前事後に行ったアンケートによっても、生徒の意識の変化に改善がみられるという効果があった。

<クリックで拡大> このような「ハードル」を作ったため、生徒は「面接」や「自己PR」についてより深く考えるようになった。面接では「どういう話をすればいいのか」や表情や身だしなみなどについても質問が多く聞かれるようになった。これらの指導には、以前は教員が作成したプリントなどで対応していたが、本年度より利用した「キャリアノート」は、面接試験から自己PRをするためのポイントなどが盛りこまれていて、非常に生徒にも好評であった。また、普段アルバイトなどで企業に勤めている生徒はいても、企業の構造など仕事自体を知る生徒は少なく、企業情報を得るのも役に立った。体験学習の事前事後に行ったアンケートによっても、生徒の意識の変化に改善がみられるという効果があった。

◆まとめ

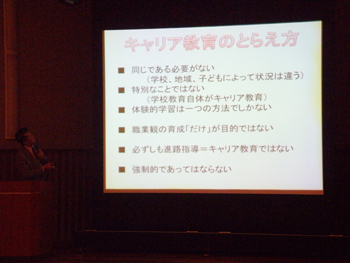

本日は、本校の「体験的学習」をメインにした取り組みについての「キャリア教育」について説明させていただいた。そもそも「キャリア教育」とはなんぞや?という議論がまだ続いており、国としても、県としても「これがキャリア教育」という方針が示せない状況で、なんとなく推移しているように思われる。

本県でも「キャリア教育推進フォーラム」や「キャリアカウンセリングセミナー」などの方策を取ってきたが、まず、参加する教員の少なさに驚かされる。「○○教育」というネーミングがすでに、教員の嫌悪感や新たな仕事を押し付けられる、重圧感となっているようにも感じられた。

「キャリア教育」は特別なことではなく「学校教育」そのものであるということは言われて久しい。しかし、それを理解できている教員がどれだけいるだろうか。よく、教師の口から出てくる言葉に「今の生徒たちは、働く大人を見る機会が本当にないから・・・・」という意見を耳にすることがある。しかし「働く大人」とは、私たち自身であり、私たち教師が生徒たちの一番近くで働いている「大人」であり「社会人」であることを忘れてはならない。

「キャリア教育」は特別なことではなく「学校教育」そのものであるということは言われて久しい。しかし、それを理解できている教員がどれだけいるだろうか。よく、教師の口から出てくる言葉に「今の生徒たちは、働く大人を見る機会が本当にないから・・・・」という意見を耳にすることがある。しかし「働く大人」とは、私たち自身であり、私たち教師が生徒たちの一番近くで働いている「大人」であり「社会人」であることを忘れてはならない。

キャリア教育をどうとらえるかは学校によっても、個人によっても違うであろう。しかし、基本的な部分が共通できていれば全く問題が無いと思われる。

子どもたちは、やがて社会へ出ていかなければならない、その準備をするために、いろいろな思考判断を繰り返している。「今の子どもたちは」で片付けてしまうことは本当に簡単であるが、その「今の子供たち」になにができるのかを私たち大人がどれだけ真剣に考えているかで、子どもたちの未来も変わってくる。

つまり、キャリア教育とは子どもたちに責任や自主性を押し付けて、無理やり学習内容を理解させるものではなく、私たち大人が手本となり、子どもたちの「人生モデル」にどれだけなれるかということでもある。

伊野商業高校の国際観光科の取り組みは、一つの方法でしかない。しかし、その一生懸命の大人たちを見ている子どもたちは、心を動かし、感動し、大人社会への「憧れ」を持てるようになる。それこそが本当の意味でのキャリア教育になっていると私たちは信じている。