東京都立若葉総合高等学校は、教育目標に「開拓の志と創造力を育む」「社会に貢献する実践力を養う」「自律の心と個性を伸ばす」を掲げ、生徒が主体的に行動できるよう可能な限りその機会を提供している全日制総合学科高校である。東京と神奈川の境にある同校は、都心からも駅からも近い立地ながら、緑に囲まれる自然豊かな環境にある。

東京都立若葉総合高等学校は、教育目標に「開拓の志と創造力を育む」「社会に貢献する実践力を養う」「自律の心と個性を伸ばす」を掲げ、生徒が主体的に行動できるよう可能な限りその機会を提供している全日制総合学科高校である。東京と神奈川の境にある同校は、都心からも駅からも近い立地ながら、緑に囲まれる自然豊かな環境にある。

平成27年度は、「言語能力向上拠点校」、「オリンピック・パラリンピック教育推進校」、「コオーディネーショントレーニング実践研究校」として、東京都から指定を受けた。社会に貢献できる知識・技能・生活態度を身につけ、豊かな人間関係をはぐくみ、他者と協調して生きる能力や態度を育成することを基本理念に、日本文化の意義や役割への関心を高めさせるとともに、かつ、グローバルな視点で生徒の個性を伸ばし、自主・自律、自己責任の確立を促進する教育を行っている。

■ 本校の特色

本校は、「総合学科の王道を行く学校をつくろう」を基本コンセプトとして2005年に開校し、自分の興味・関心や進路などに基づく主体的な学習の推進(キャリア教育・選択科目の充実)を柱にした総合学科高校です。「人間探究」「芸術表現」「伝統継承」「情報交流」の4つの系列を設けて指導しています。この4つの系列は、「高校でどのような学習を期待するか」という点について、地域の中学校からの意見も参考にして設置しました。特に女子に人気が高いのが特徴です。進路状況は、これまで卒業した1期生から8期生までの進路状況の平均を照査してみると、概ね大学・短大は50%前後、専門学校は30%前後、就職は10%前後、その他(進学準備等)は10%となっています。例年、「各系列の授業で得た学びをさらに深めたい」という動機による上級学校選び、そして、これまでの学びの成果を武器にAO入試や推薦入試等で志望校に合格する生徒が多くみられますが、近年では一般入試での苦戦や安易な進路選択の傾向も見受けられ、本校の課題となっています。

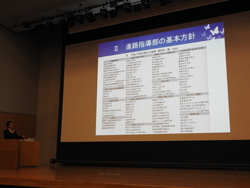

■ 進路指導部の基本方針

進路指導部では、上級学校種別ではなく進路分野別のガイダンスを複数回実施し、四年制大学、短期大学、専門学校それぞれを比較検討できるよう工夫しています。また、すべての進路について、卒業生による講演、外部人材によるセミナーを行い、特に就職ではハローワークや国際ロータリークラブと連携したガイダンスを実施しています。

本校の進路指導では、自分にとって最適な進路選択を実現するために、「どのような人生を送りたいのか」ということを常に考えるよう促しています。1・2年次の科目選択指導においては、「卒業後の進路や自己実現を見据えた科目選択」という目標を掲げ、1年次は「産業社会と人間」の授業を中心に、2年次では各系列の授業やLHRの時間を使い、ガイダンスを実施しています。また、各年次の担任団を中心に、各学期最低1回以上の全員面談を実施し、卒業後の進路について話し合う機会を設けています。さらに2・3年生では、「総合的な学習の時間」授業を「マイプロジェクト」と称して課題研究を実施しています。この授業では、卒業後の進路や将来の目標と関連したテーマを設定するよう指導し、生徒に絶えず自己の進路と向き合う機会を提供しています。

■ 『キャリアノート』を使った実践

『キャリアノート』

《テーマ26.『大学』見極め術》

総合学科では、1年次の「産業社会と人間」や3年次の「総合的な学習の時間」における課題研究を、総合学科を象徴する授業としてPRをしてきましたが、近年では、これらの授業が普通科などでも導入されるようになり、改めて総合学科独自の取り組みを見いだす必要性を感じるようになりました。

東京都総合学科高等学校教育研究会では、平成27年7月に文部科学省の「高等学校キャリア教育の手引き」のキャリア教育アンケートの一例に基づき、都立総合学科高等学校(全日制課程10校)1・3年次全員および抽出した都立普通科高等学校(全日制課程10校)の1・3年生全員に対してアンケート調査を実施しました。このアンケートには、課題対応能力の中の情報の理解・選択・処理等に対応する「あなたは、調べたいことがある時、自ら進んで資料や情報を収集し、信憑性が高く、かつ、必要な情報を取捨選択しながら活用していますか」という質問があります。本校生徒はこれに対して、「当てはまらない」、「あまり当てはまらない」と回答した生徒の割合が、他の総合学科の生徒と比較すると本校生徒の方が多く、また都立普通科高校生と比較すると、ほぼ同じである、という結果が得られました。

この結果を受けて、「自ら進んで資料や情報を収集し、信憑性が高く、かつ、必要な情報を取捨選択しながら活用する力」の養成を本校の課題とし、その実現に向けて、『キャリアノート』《テーマ26.『大学』見極め術》を活用することとしました。

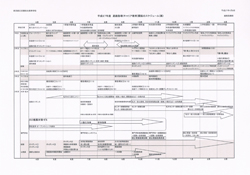

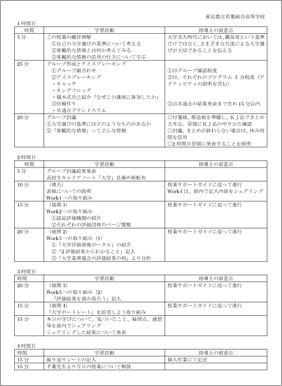

1. 実施時期

平成27年8月28日(金)

夏季講習の1時間目から4時間目までの時間

2. 対象

高校2・3年次の夏季講習の一講座(受講希望者)

3. 授業

4. 事前事後アンケート

『キャリアノート』を使用した授業の実施前と実施後に同様の質問項目によるアンケート調査を実施し、両者の調査結果の内容を比較し、回答内容の変容から、『キャリアノート』《テーマ26.『大学』見極め術》の活用の効果について考察することにしました。ここでは、前後で大きな変容が見られた2名を抽出しました。

〈事前アンケート〉

Q1:あなたは大学選びをする際に、選ぶ基準にしたいことは何ですか?

Aさん:家からの距離、キャンパス内の施設・設備、学校周辺の様子、社会での認知度。

Bさん:偏差値、先生、学費、通学時間、雰囲気、将来自分にどう役立つか、資格。

Q2:候補の大学が自己の選ぶ基準を満たしているかどうか、どのように調べますか?

Aさん:実際にオープンキャンパスへ行く

Bさん:大学のHP、学校のパンフレット、オープンキャンパス(在学生や先生と話す)。

Q3:大学選びについて不安なことや疑問点などを挙げてください。

Aさん:その大学の「売り」がどこなのかがわかりにくい。

Bさん:どの学校も似たことを売りにしている、学部やコース等がいっぱいありすぎてよく分からない。

〈事後アンケート回答内容〉

Q1:大学選びの基準について、気づきや学びもしくは感想等を記入してください。

Aさん:頭のよい人が入学する大学に行けば就職できると思っていましたが、それは全くの間違いだと気づくことができて良かったです。

Bさん:偏差値だけでなく、大学の4年間で自分がどれほど成長して将来活躍できる人に成長できるかが大切だと分かりました。

Q2:大学選びの調べ方について、気づきや学びもしくは感想等を記入してください。

Aさん:第三者からの視点で客観的な意見が見られるサイトがあることを知ることができ

て良かったです。オープンキャンパスだけでなく、普段の日に大学へ行ってみるのもよいと思いました。

Bさん:今までは学校のHPやパンフレットで学校を選んでいましたが、今回の講習で確かに自分が働いている学校を悪く言う人はいないと思いました。今後は客観的な情報を活用し、大学を選んでいこうと思います。

Q3:事前アンケートで挙げた、大学選びの不安や疑問点などが、この講座で解消できましたか。

Aさん:大学のパンフレットがよく分からないものであることが明らかになって安心した。

Bさん:自分がやりたい、学びたいことを学ぶのが1番だと感じました。そして、大学のよいところばかり信用せず、悪いところを知ることが大切だということも分かりました。

5. 考察

本授業実施前は、外部から見えやすい項目について大学選びの基準にしている点、大学等からもたらされる情報を鵜呑みにしている傾向がありました。その結果、その大学の本質的な部分が見えづらいなどの不安や疑問が出されました。本授業により、大学からの情報を鵜呑みにせず、客観的な情報を基に、自ら大学を調査し判断する姿勢が重要であると認識したことが伺えました。

■実践の成果と課題

これまで、教育産業等が提供する資料、大学が提供するパンフレットやオープンキャンパス、保護者や学校の教員などの意見、SNSを中心とした口コミ等を参考にして、生徒が大学選びをすることが一般的でした。しかしこれらの情報には、主観的な要素が含まれていたり情報の偏りなどが見受けられます。しかし、今回『キャリアノート』を活用することによって、第三者による客観的な情報の存在を知ることや、その情報の活用の仕方を学ぶことができました。また、さまざまな情報の信憑性を「自ら確かめる」姿勢を育むことができたと感じています。

『キャリアノート』《テーマ26.『大学』見極め術》で学習した認証評価機関による評価内容は、本校の生徒にはやや分かりにくい部分がある点や、「大学ポートレート」ではすべての大学の情報が見られる訳ではないということもあり、取り組む際には教師の指導と授業展開の工夫が必要だと感じています。また、評価機関の文書では、高校生では理解が難しい表現が散見されるため、今後はこれらの点についての解説の方法を検討していきたいと考えています。